肥満減量手術のリスクと合併症

減量手術の合併症は手術の種類と時期によりある程度決まっている

外科的治療、すなわち手術を必要とする治療は体に侵襲(ストレス)を加えます。そのため手術に伴って生体はいろいろな反応が起こります。一般に小さな手術ほど侵襲は少なく、合併症の発生頻度も低くなります。肥満減量手術は開腹手術時代から腹腔鏡時代にかけて60年程の歴史がありますから、どのよう合併症が発生するのか、どうすれば予防できるのか、そして合併症が起こった場合はそれらをどのように克服すべきなのかという知見が蓄積されています。それでも、合併症が0になることはなく、合併症により死亡する確率も0ではありません。多くの研究報告によると、腹腔鏡下胃バンド術の術後早期の死亡率は0.1%、腹腔鏡下スリーブ状胃切除術のそれは0.2%、腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス術でのそれは0.4%,未満、腹腔鏡下十二指腸バイパス術(BPD/DS)では1.1%という報告が一般的です。この結果はごく普通に行われている胃や大腸、肺、その他外科で扱っている手術と同等かそれ以下であり決して高いわけではありません。

生命を脅かす早期の3大合併症・・肺梗塞・縫合不全・心筋梗塞

減量手術に関連した死亡の多くは『肺梗塞』、『縫合不全』、『心筋梗塞』であると言われています。上にも記しましたように死亡率は術式によって差異はありますが平均すると在院死亡率、すなわち合併症による早期の死亡率はここ20年ほどの統計では0.2~0.5%であるとされています。術後死亡のもっとも大きな原因である肺梗塞(はいこうそく)はときに『エコノミークラス症候群』と呼ばれたりします。エコノミークラスの狭い飛行機の中で長時間すわったままだと足の中の太い血管の血流が滞り、血栓が出来やすくなります。この現象は手術の直後にも起こりやすくなります。血管内(多くは足の中の太い静脈)で形成された血栓(血液が凝固して固まったもの)は歩行などの刺激で剥がれ落ち、右心房、右心室を通った後、肺動脈に引っかかり、肺動脈に栓ををしてしまいます。その結果心臓の血液は肺に押し出すことが出来ず、肺から心臓へは血液が戻ってこない現象が起こります。大きな血栓の場合は急速に心停止に陥り、救命は極めて困難です。血栓が比較的小さい場合は呼吸困難、血圧低下などが出現、CT等で迅速に診断を行って血管造影下に血栓吸引、血栓溶解療法などを行って救命出来る場合があります。一般に、高度肥満の患者さんは腹圧が高く下肢静脈のうっ滞が起こりやすいため肺梗塞のリスクが高くなるといわれています。このように発症すると極めて治療が困難で急速に生命に関わる事態を引き起こすため、肺梗塞(肺塞栓)は予防が大切です。すなわち、血栓予防のために作られた専用の器具を用いて間欠的にふくらはぎのマッサージをしたり、血栓の形成を予防する”ヘパリン”などの抗凝固薬をプログラムに従って投与します。ただ、最近の知見では抗凝固療法は術後の予期しない後出血のリスクが高くなるため施行しない施設が増えてきています。減量手術に限って言えば日本ではほとんどやらなくなっています。

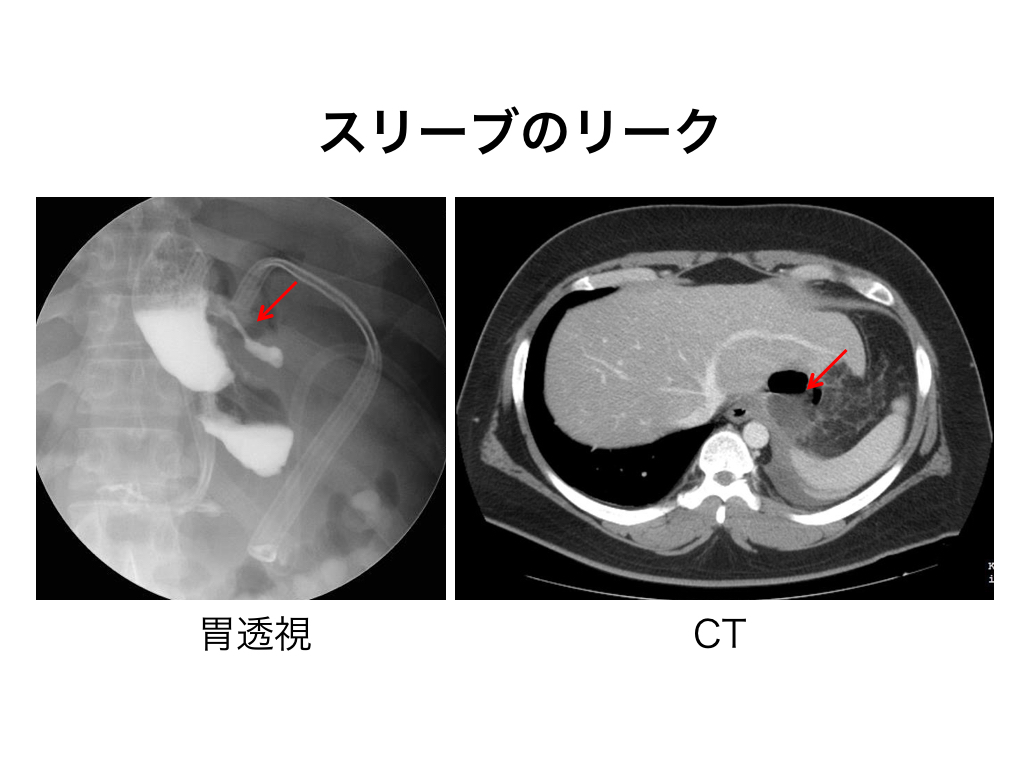

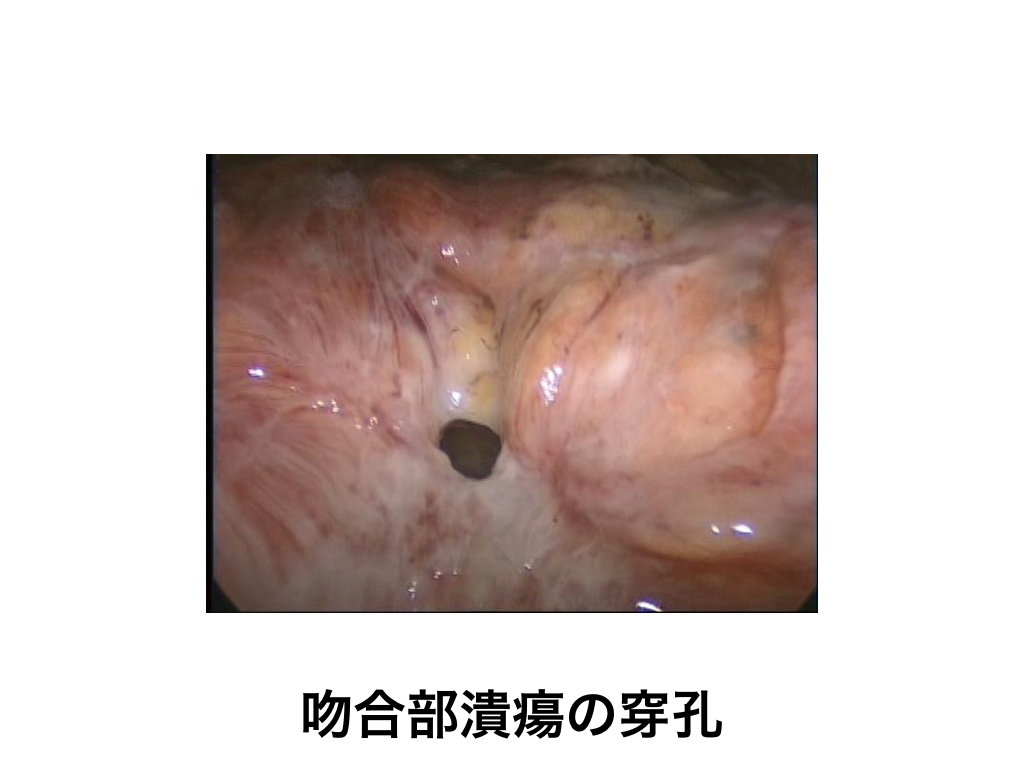

次に重篤な合併症に挙げられるのは縫合不全(ほうごうふぜん)です。胃バイパス術や十二指腸変更術(十二指腸バイパス)など、胃や腸をつなぎ合わせることが必要な手術で起こりえますので調節性胃バンディング術では起こりません。スリーブ状胃切除術では胃を切除した約30cmの縫い合わせた部位から縫合不全が起こること、そして難治性であることが報告されています。縫合不全は一般的に減量手術の2~4%でおこると報告されています。縫合不全とは胃や腸を縫い合わせたところの治癒が悪く胃腸の内容物である食物や消化液が腹腔内(おなかの中)に漏れ出すことで別名『リーク』とも呼ばれます。消化管手術の中でもっとも起こってほしくない合併症のひとつです。漏れる程度が少ない場合は絶食と抗生物質投与、高カロリー点滴で治療しますが、漏れる量が多く、腹腔内に膿瘍(のうよう:うみの溜まり)を形成する場合はCTガイド下に膿瘍内にドレナージチューブを入れるなどの処置や、手術による処置が必要になる場合があります。リークは術後48時間以内の早期に起こる場合と術後5-10日に起こる場合があります。早期に起こる場合は全身麻酔下の再手術が勧められています。いずれにしても、縫合不全は適切な処置がなされないか治療に反応が悪い場合は、腹膜炎から敗血症、多臓器不全へと進展し救命が困難になる場合があります。

そして3つ目の重大な合併症は心筋梗塞です。病的肥満の患者さんで手術を受ける平均年齢は30~40才代と比較的若いのですが手術を受けた患者さんの0.5~1%の頻度で起こると報告されています。いったん起こると、平均的な体格の患者さんでは緊急でのカテーテル治療や冠動脈バイパス手術を行うことが多いのですが病的肥満の患者さんでは一般にそれらの治療が困難とされています(BMIが高度の場合)。

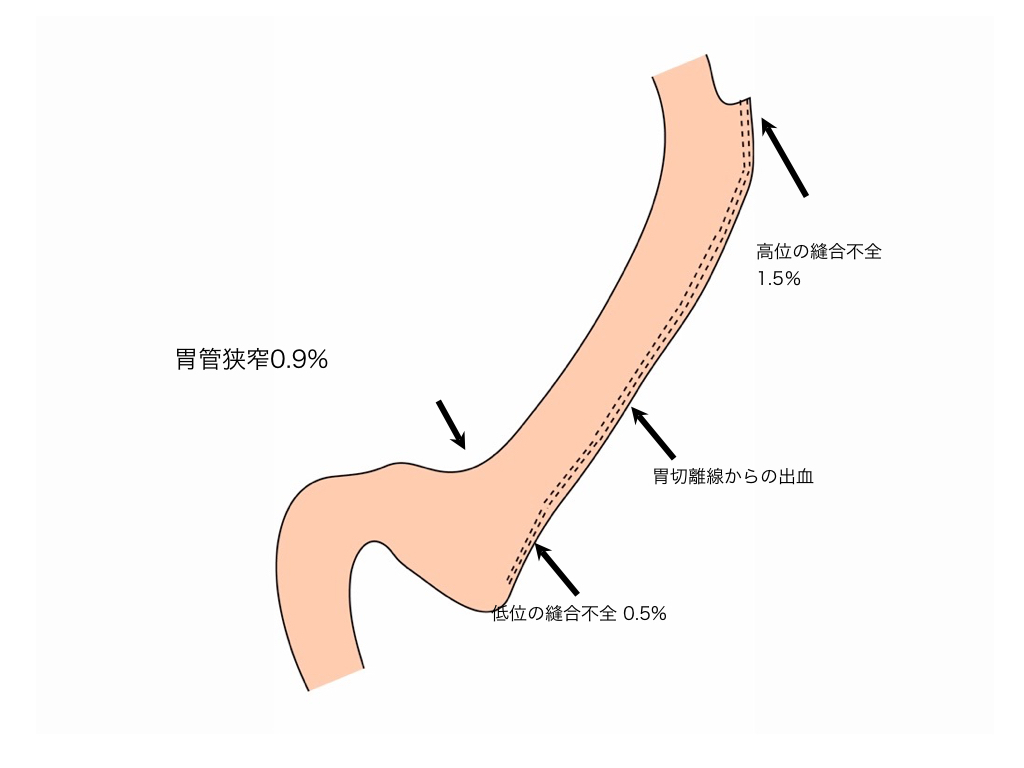

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の合併症

出血

スリーブ状胃切除術はかなり長い範囲で胃に付着している大網を切離しますし脾臓の近くの

そのため私たちは自動縫合器で切離した部位を針糸で縫い合わせることで補強し出血のリスクを軽減するようにしています。幸いこれまで出血で問題になった経験はありません。

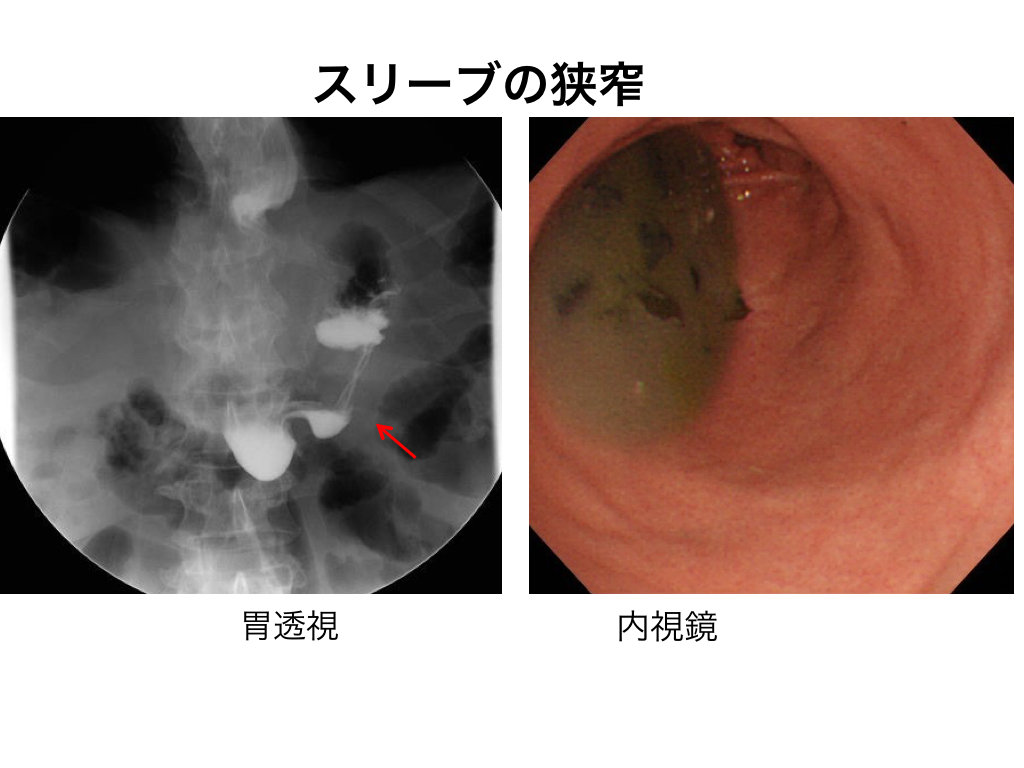

胃管の狭窄

縫合不全

逆流性食道炎

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の対象となる高度肥満の患者さんは術前から食道裂孔ヘルニアを合併することも多く、胃管に狭いところがあったりすると胃液が食道に逆流しやすい環境にあります。通常胃酸を強力にブロックする胃薬を使えば症状は緩和されますが、それでも食道潰瘍を形成したりした場合、胃バイパス術へ変更することで解決できると言われています。

以上、腹腔鏡下スリーブ状胃切除術に特有な術後合併症について記してきました。2007年にこの手術を始めてから9年になりますが幸いここに示したような合併症は1例も経験しておりません。ただ、症例を重ねるとやはり一定の確率で合併症は起こる可能性があります。でも合併症を起きない様にする手術を今後も妥協無く施行していくつもりです。

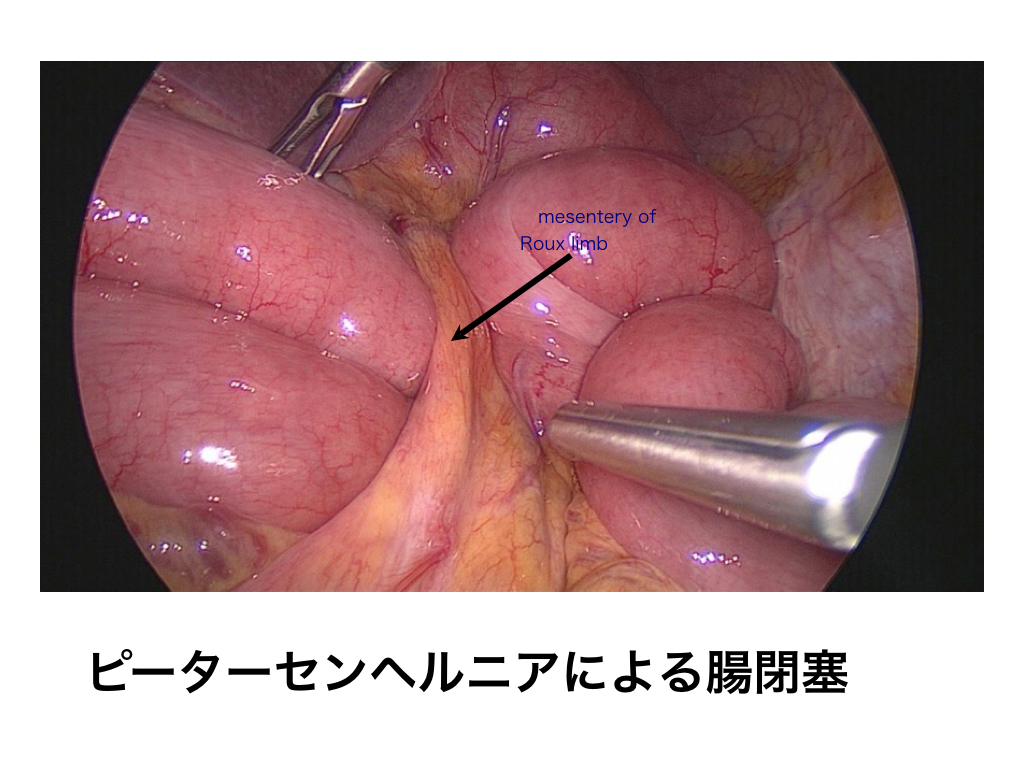

腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス術、十二指腸バイパスに共通の中期以降の合併症

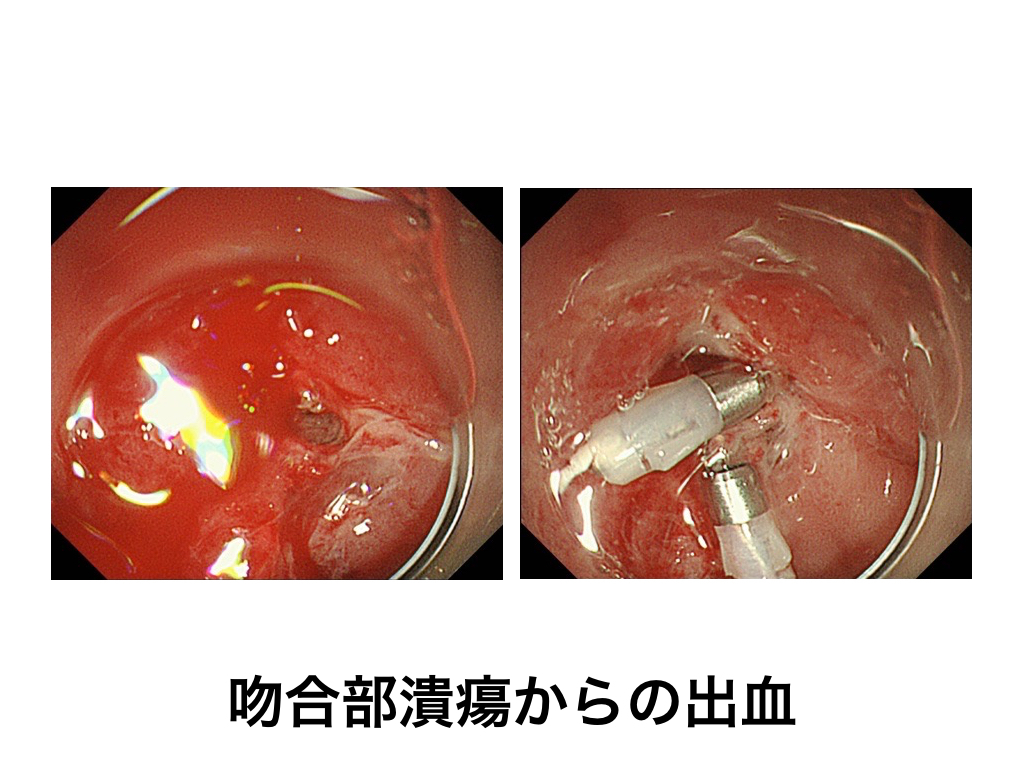

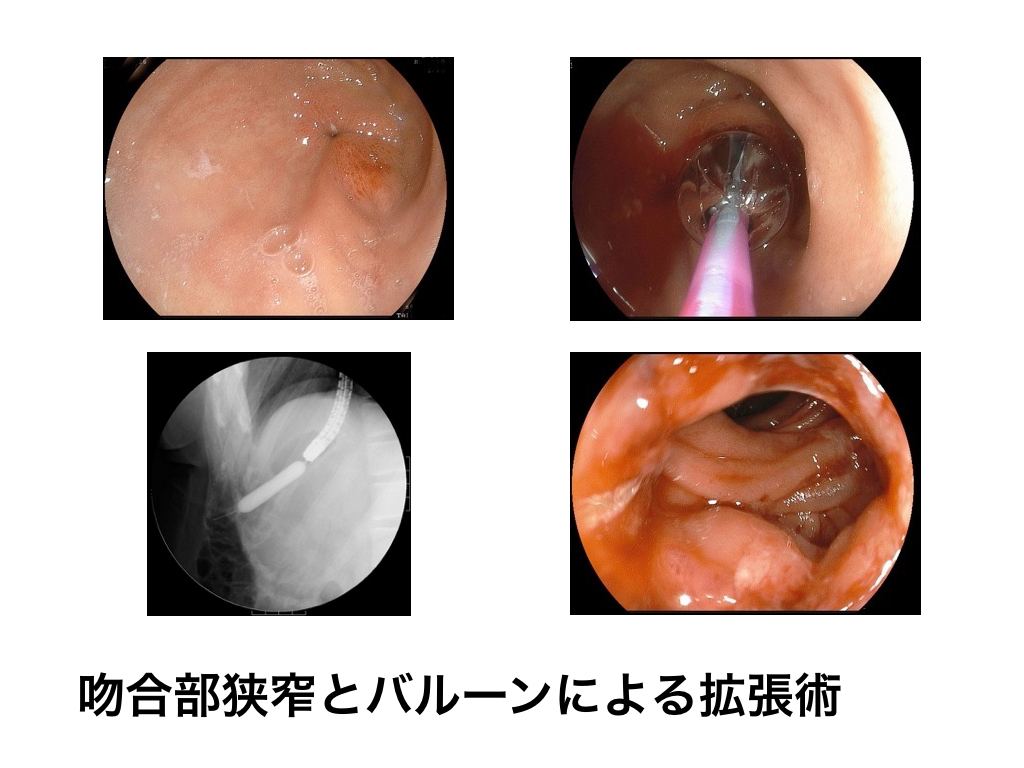

吻合部狭窄は胃バイパス術後4~8週で起こることが多く、暗年以降に起こることは希です。徐々に水分まで摂れなくなるのが特徴で、内視鏡(胃カメラ)で観察しながら狭くなった胃と小腸のつなぎ目を特別な”風船”で拡張します。処置は比較的容易で普通は一回の処

腹腔鏡下調節性胃バンディング術(LAGB)に特有の合併症

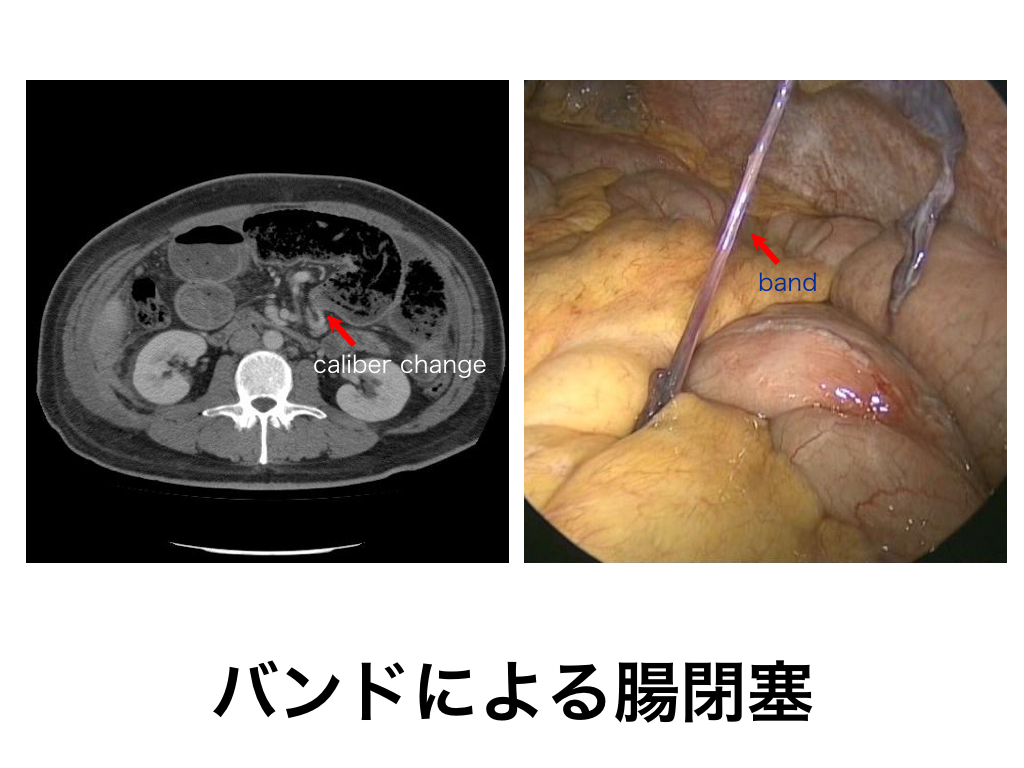

腹腔鏡下調節性胃バンディング術(LAGB、以下バンディング)は消化管を切ったり縫ったりする必要がないため上述のようなバイパスやBPDに起こるような合併症は起こりませんので比較的安全です。しかし、肺梗塞や心筋梗塞といった生命の危険を伴う合併症の可能性は同様にあります。上述のような術後の早い時期におこり生命に危機をもたらす大きな合併症以外にも様々な合併症のリスクがあります。バンディングの合併症の多くは手術から間もなく起こるのではなく数ヶ月以降に起こることが多くなっています。その合併症の多くが胃の上部を締め付けるバンドやバンドの締め具合を調節する皮下ポートなどの影響で起こってきます。ただ、バンドのトラブルで急性閉塞は術後早期に起こる可能性はあります。食道の拡張は術後2ヶ月くらいから見られるようになる合併症です。25%の症例に見られるとされる報告がありますがバンドを除去しなければならなかったのは1%未満とのことです。バンドの逸脱(Band Slippage)は術後数ヶ月から数年で起こることがあり、突然の嘔吐が特徴です。胃の上部に巻き付けたバンドが滑って胃が捻れた状態になり胃の内容物が通らなくなります。その頻度は、2~4%程度と報告されています。スリップと診断された場合は腹腔鏡下の手術が必要になります。バンドの位置調節やバンドの胃壁への再固定といったことを行う必要がありますが、バンドを除去しなければならないケースも少なくないと報告されています。バンドの侵蝕(Band Erosion)とは胃の外側に巻き付けたバンドが何らかの理由で胃の壁を少しずつ侵蝕していき最後には胃の中に入っていくことです。術後数ヶ月から数年で起こると言われています。原因はよくわかっていませんがその発生頻度はバンド症例の1~2%と報告されています。胃の中に迷入したバンドは胃カメラを用いて除去することができますが腹腔鏡下の再手術が必要になる場合も希にあります。アクセスポートの感染も起こりえます。一般に体内に埋め込んだ異物が感染するとそれを除去しなければならない場合がほとんどです。そして、合併症という位置づけが適切かどうか分かりませんが、期待されたほどに体重が減らないかいったん減ってもいわゆるリバウンドをおこす場合があります。その場合はバイパスなど別の術式へ変更しなければならない場合がありますがバンド周囲の癒着などのためにこの2回目の手術(revision surgery)はかなり高度な技術を要するとされています。